注文住宅の打ち合わせで、間取りやデザインはしっかり検討しても、「物置」まで考える人は意外と少ないものです。しかし、実際に住み始めてから「タイヤや工具の置き場がない」「外観に合わない物置を後から設置して失敗した」と後悔するケースが少なくありません。家の中の収納だけでなく、屋外の収納(物置)をどこに、どんな形で確保するかは、暮らしの快適さを大きく左右します。この記事では、注文住宅での物置プランをお伝えしていきます。

1. 物置は「建てる前」に計画するのが鉄則

※AIで生成した画像です

※AIで生成した画像です

物置は「あとで買えばいい」と思われがちですが、設置スペース・見た目・動線を考えると、建築計画の段階から検討するのが理想です。

特に注文住宅では、敷地全体を自由に設計できるのが魅力。外構と合わせて物置を考えることで、

- 建物や庭との統一感が出る

- 照明・コンセントも一体で計画できる

- 雨風や動線を考慮した配置ができる

- コストを抑えつつ効率的な施工が可能

といった多くのメリットがあります。「駐車スペースを確保したら物置が置けなかった」というような失敗を防ぐためにも、間取り決定前から外構・収納をセットで考えることが大切です。

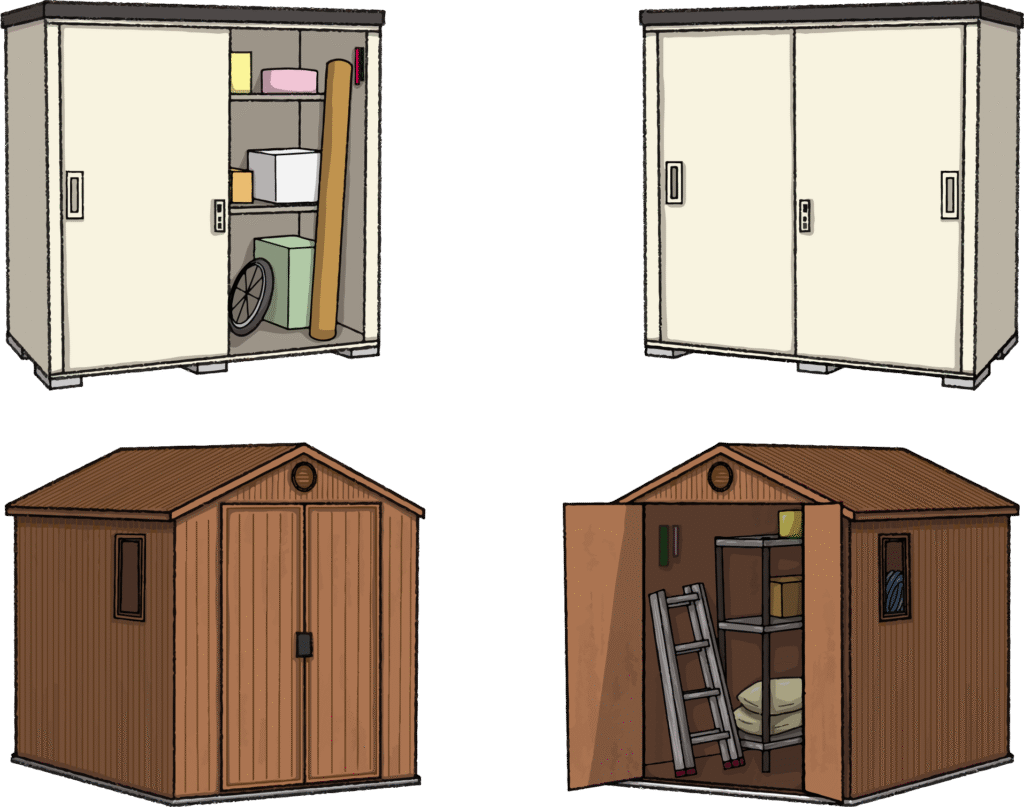

2. 市販の「外付けタイプ」物置の特徴

もっとも一般的なのが、市販の物置を後から設置する方法です。スタンダードタイプからスタイリッシュなものまで様々です。素材はスチール製・樹脂製・木製など種類が豊富で、サイズも多様。手軽でコストも比較的安く、自分で組み立てるDIY設置も可能です。

2-1.メリット

- 設置が簡単でコストが抑えられる

- デザインやサイズの選択肢が豊富

- 必要になったタイミングで設置できる

2-2.デメリット

- 家の外観に合わないと見た目を損ねる

- 地盤が柔らかいと傾いたり湿気がこもりやすい

- 条件によっては「建築物」として申請が必要になる

こういった外付けのタイプは、土、または砂利をひいたところへブロックを置いて上に載せるの方法がとられています。ですが、できれば後のことを考えて基礎工事のみ行っておいた方が良いでしょう。購入した設置型の物置は手軽ですが、建築基準法の扱いを理解しておく必要があります。

3. 「物置とみなされる」基準と建築確認のルール

建築基準法では、建築物を「土地に定着し、屋根および柱または壁を有するもの」と定義しています。つまり、地面に固定されている屋根付きの物置は、原則として「建築物」に該当します。

3-1.建築確認申請が不要となるケース(一般的な目安)

- 床面積が10㎡以下

- 防火地域・準防火地域ではない

- 仮設的な構造で、土地に固定されていない

ただし、これは自治体によって異なります。防火地域や準防火地域では面積に関係なく申請が必要になることもあります。また、基礎コンクリートで固定している場合や、屋根・壁がしっかりした構造の場合は「建築物」と見なされる可能性が高いです。設置予定の地域の建築課や確認検査機関に、事前相談をしておくと安心です。

4. 設計段階で造る「造作物置」のメリット

最近では、注文住宅の設計時に、外構や建物の一部として「物置スペース」を組み込むケースも増えています。例えば、ガレージ奥に収納室を造ったり、外壁と同じ素材でデザインを揃えた屋外収納を設けるなど、外観の統一感を重視したプランです。

4-1.メリット

- 建物や外構と一体化し、デザインが美しい

- 雨・雪・風の影響を受けにくく、耐久性が高い

- 照明や電源、換気設備を組み込みやすい

- 動線計画と一緒に考えられるため、使いやすい

4-2.注意点

- 構造上「建築物」として申請が必要な場合が多い

- 建築コストは市販品より高め

- 移動・撤去が容易ではない

一度造るとやり直しが難しいため、収納する物・使う頻度を事前に明確にしておくことが大切です。

5. 設置場所は「動線+湿気+景観」で考える

物置の設置場所は、使いやすさと景観の両立がポイントです。

5-1.設置場所のおすすめ例

- 駐車場の近く:タイヤ・洗車道具など重い物の収納に最適

- 勝手口や玄関脇:掃除道具や日用品をすぐ出し入れできる

- 庭の一角:園芸用品や子どもの遊具、アウトドア用品向け

ただし、建物の裏や北側など湿気が多い場所は要注意。

ブロックで底上げをしたり、通気口付きの物置を選ぶことで劣化を防げます。

また、扉の開閉スペースをしっかり確保することも大切です。車やフェンス、植栽が近いと出し入れがストレスになります。

6. 物置を選ぶときのチェックポイント

設置場所が決まったら、実際にどんな物置を選ぶかを検討しましょう。

6-1.選び方のポイント

- 収納物を明確にする:タイヤ・工具・園芸用品など

- サイズ:少し余裕を持った容量を選ぶ

- 防湿・通気性:湿気対策で長持ち

- 防犯性:鍵付きやシャッタータイプが安心

- デザイン性:外壁と調和するカラー・素材を選ぶ

最近は、木目調・グレー・ブラックなど、住宅デザインに合わせやすい物置が増えています。外構全体のバランスを見て、物置を選びましょう。

7. 宮城県など寒冷・沿岸地域での注意点

雪や潮風がある地域では、素材と構造の選び方が耐久性に直結します。

- 積雪地域:耐荷重に強い屋根構造を選ぶ(雪下ろししやすい形状)

- 沿岸部:サビに強い樹脂製・アルミ製が安心

- 湿度の高い地域:床下を浮かせる構造や換気スリット付きタイプ

気候や土地条件を考慮することで、物置の寿命を大きく延ばせます。

8. よくある失敗と回避のコツ

物置プランで後悔としてよく挙げられるのが、次のようなケースです。

- 設置スペースが足りなかった

- 防火地域で申請が必要だった

- デザインが家と合わなかった

- 湿気で中の物が傷んだ

これを防ぐには、

- 設計段階で物置の位置と大きさを決める

- 建築士や外構業者と早めに相談する

- 自治体に確認し、法的な問題をクリアにする

この3つを意識しておけば、後悔のない物置プランが実現します。

まとめ

注文住宅の物置は「後付けで買うもの」ではなく、「家づくりの一部」として考える時代です。家のデザイン・動線・防災・収納のすべてに関わるため、設計段階で外構とセットで計画することが成功の鍵です。

デザインと調和できているか、使いやすい場所に設置できるか、法的に問題がないかの3点を押さえておけば、見た目にも機能的にも満足できる屋外収納が実現します。小さな空間ですが、暮らしの快適さを支える大事な物置。後悔しないために、ぜひ早い段階から「物置プラン」も家づくりに取り入れてみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。宜しければ関連記事「付帯工事が高すぎて予算オーバー?費用を安くする3つの方法も紹介」も併せてご覧いただけますと幸いです。