注文住宅を建てるときに、多くの方が悩むのが駐車場の配置です。ご家族で住まわれる場合は、夫婦で車を一台ずつ所有することも少なくはありません。特に郊外などで車を常に利用する地域ではよくある話です。2台分の駐車場が必要な場合、限られた敷地の中でどのように配置するかは、住宅全体の快適性や外観に大きく影響します。今回は、2台分駐車場の効果的な配置パターンと、それぞれの特徴について詳しく解説します。

1. おうちの駐車場のキホン

1-1. 駐車場に必要な基本寸法

駐車場を計画する上で、まず知っておくべき基本的な寸法があります。1台分の駐車スペースとして、国土交通省の指針では幅員2.5m以上、長さ6m以上が基本とされています。ただし、これは最低限の寸法であり、実際には車の乗り降りや荷物の出し入れを考慮して、さらに余裕を持たせることが重要です。

・車庫スペースへの出入りがスムーズ

・ドアの開閉が余裕である

・大型車でもラクに駐車可能

これらの条件を満たす場合、幅3.0m×長さ5.5mくらいは必要になってきます。軽自動車であれば幅2.2m、長さ4.7m程度でも対応できますが、将来の車の買い替えも考慮して計画をしましょう。2台分の駐車場を設ける場合、並列配置なら幅5.0m~6.0m×長さ5.0m~6.0m、縦列配置なら幅2.5m~3.0m×長さ10.0m~12.0mが目安です。ただし、あくまで参考の寸法ですので、実際の車種や使用状況に応じて検討してみましょう。

1-2. 敷地条件の確認ポイント

駐車場の配置を検討する前に、敷地の特性を詳しく知っておくことが必要です。道路の幅員や交通量、道路との高低差、角地か中間地かという点はとても重要になります。なぜならこれらの条件により、車の出し入れのしやすさや安全性が大きく変わるからです。敷地自体の特徴としては、形状が正方形か長方形か不整形かによって適した配置パターンが異なります。また、敷地の広さや高低差の有無、隣地との境界線の位置も配置計画に大きく影響を与えます。法的な制限についても事前の確認が不可欠です。建蔽率と容積率の制限により建物の大きさが決まり、それに応じて駐車場に使える面積も変わってきます。斜線制限や日影規制、地域の建築協定なども配置計画に影響するため、設計段階で専門家と相談しながら進めましょう。

2. 駐車場の主な配置パターン

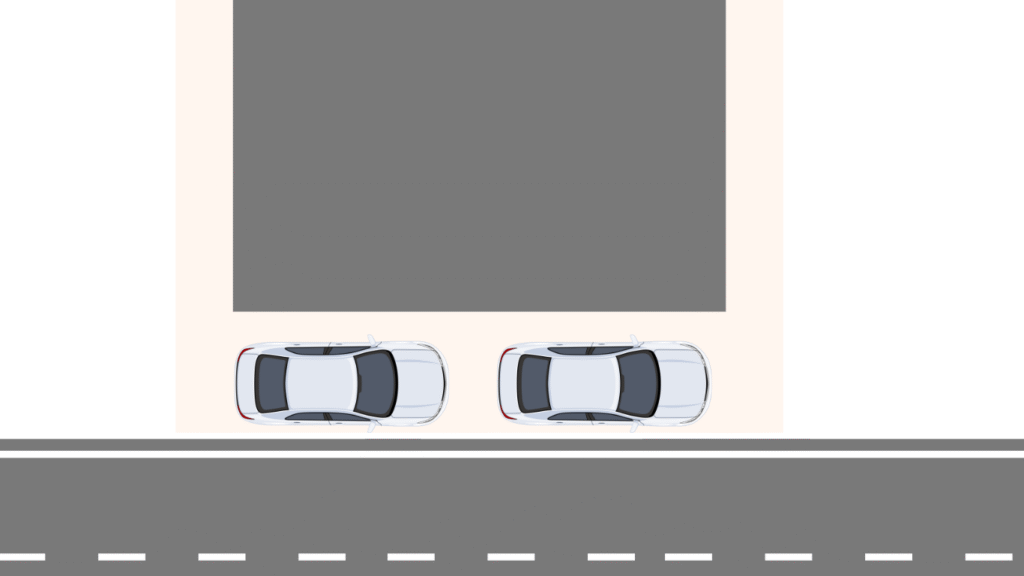

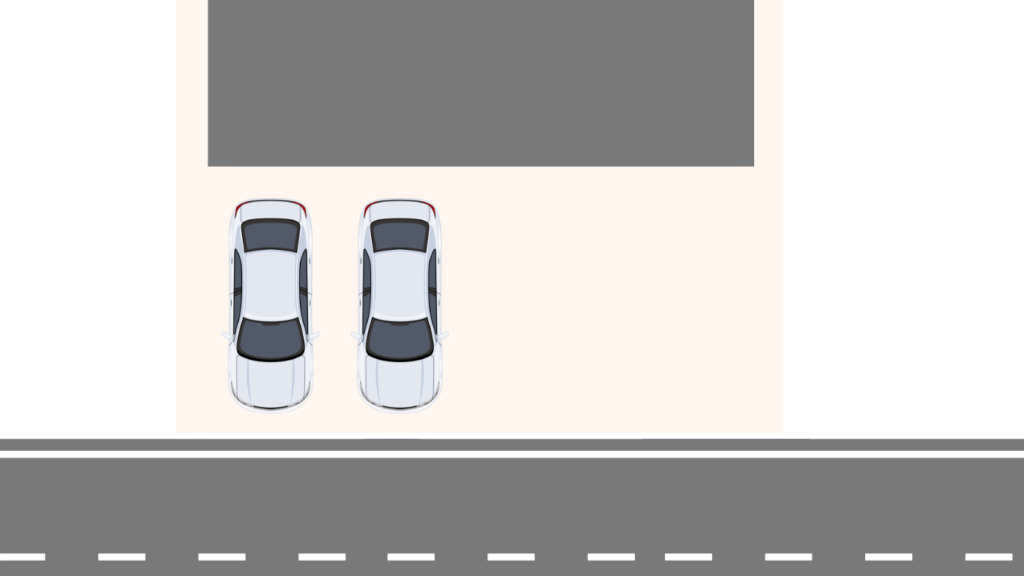

2-1. 並列配置(横並び配置)

最も一般的で使いやすいとされる配置方法が並列配置です。2台の車を横に並べて配置するこの方法は、両方の車に同時にアクセスできるため、日常の使い勝手が非常によいのが特徴です。車の出し入れが簡単で、来客時の対応もスムーズに行えるのが大きな魅力です。カーポートを設置する場合も、構造が安定しやすく、雨や雪から両方の車を効率的に守ることができます。家族それぞれが独立して車を使用できるため、朝の忙しい時間帯でも車の移動を待つ必要がありません。ただし、この配置方法には横幅が必要という制約があります。間口が6m以上ある敷地でないと採用するのが困難で、道路からの見栄えのインパクトが大きくなってしまいます。敷地の形状が正方形に近く、道路に面した部分が広い場合に最も適した配置方法といえるでしょう。

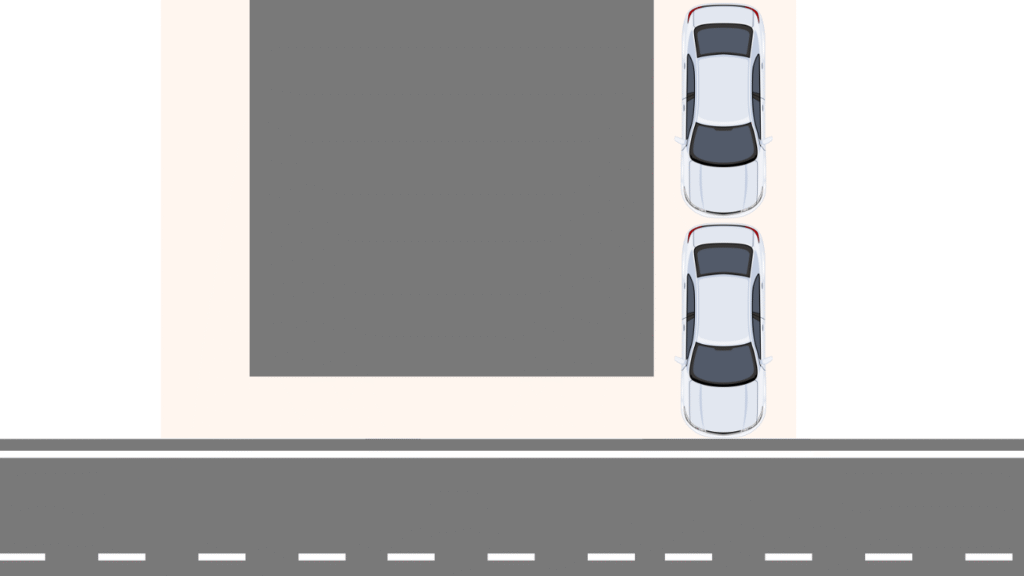

2-2. 縦列配置(奥行き配置)

敷地の奥行きを活用した縦列配置は、間口が狭い敷地でも対応可能な配置方法です。車を前後に配置するため、道路からの圧迫感が少なく、建物正面のデザインを重視したい場合にも適しています。プライバシーの確保という点でも、奥の駐車スペースは外部からの視線が届きにくいというメリットがあります。一方で、奥の車を出すときは都度手前の車の移動が必要になるため、日常の使い勝手では並列配置に劣ります。このため、家族の車の使用頻度に明確な差がある場合に適した配置といえます。間口が狭く奥行きがある敷地、特に4~5m程度の間口で20m近い奥行きがあるような細長い敷地では、この配置方法が最も現実的な選択肢となることが多いです。

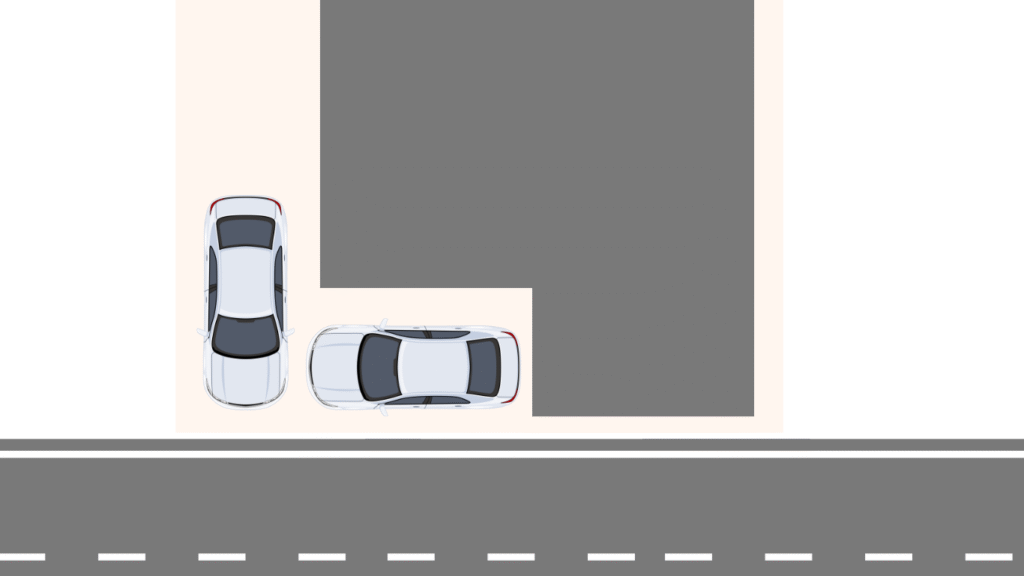

2-3. L字型配置

敷地の角を活用したL字型配置は、角地などで採用されることの多い配置方法です。この配置の最大の特徴は、敷地を有効活用しながらデザイン性に優れた外観を実現できることです。それぞれの車に独立してアクセスできるため、使い勝手の面でも優れています。角地の特性を活かして2方向からの出入りを可能にできるケースもあり、交通状況に応じて出入り口を使い分けることができます。建物のデザインとの調和も図りやすく、庭などの外構計画とも調整しやすい配置方法です。ただし、この配置方法は敷地形状を選ぶため、どの敷地でも採用できるわけではありません。また、設計の自由度が制限される場合があり、外構工事のコストが高くなる可能性もあります。角地やL字型、台形などの特殊な形状の敷地で、ある程度の広さがある場合に最適な配置方法です。

2-4. 直角駐車

直角駐車は、駐車する車の横幅に対して、ある程度の幅(奥行き)と車路の広さが必要です。土地に余裕がある場合、多く採用される駐車場です。道路に対して垂直に停める形で横並びの形になります。2台以上駐車するスペースを確保したい場合にも向いています。交通量の多い道路に面している場合は前向きにもらくらく駐車することができるのでとても便利です。但し、前向きに駐車した場合バックで出る際の接触事故や、後ろ向きの駐車の際に排気ガスが気になるという点にも注目しておきましょう。

2-5. 分離配置

駐車場を2箇所に分けて配置する分離配置は、敷地に余裕がある場合に検討される配置方法です。建物デザインの自由度が高く、庭などの外構計画と調和しやすいのが特徴です。用途に応じた使い分けも可能で、例えば日常使いの車は玄関近くに、もう1台は庭の奥に配置するといった計画ができます。この配置方法では、それぞれの駐車場の特性を活かした設計が可能です。玄関近くの駐車場は利便性を重視し、奥の駐車場は景観を重視した設計にするなど、メリハリのある計画ができます。将来的な用途変更にも柔軟に対応できるのも魅力の一つです。一方で、敷地に相当な余裕が必要で、外構工事費用も増加しがちです。また、離れた場所に車を置くことでセキュリティ面での配慮も必要になります。広めの敷地や変形地で、建物デザインを重視したい場合に適した配置方法といえます。

3. 使いやすい駐車場

3-1. 駐車のストレスから解放

駐車場の使いやすさは何と言っても停めやすさ、出やすさに限ります。毎日車を使われる方にとってはこれが一番優先すべき点でしょう。あくまでも間取り優先や、敷地の形によって縦列駐車の選択しかない場合などは、毎日2台とも車を使う場合入れ替えの手間は相当なストレスとなります。間取りを計画すると同時に駐車場の利便性についても必ず考えるようにしましょう。

3-2. 動線計画は重要

駐車場は動線計画によっても使いやすいかどうかが大きく左右されます。重要なのは駐車場から玄関までの動線で、できるだけ屋根がつながっていることが理想的です。段差が少なく、高齢者でも歩きやすい設計にすることで、長期間にわたって快適に使用できます。また、夜間の安全性も重要な要素です。適切な照明計画により、暗い時間帯でも安全に歩けるようにすることが必要です。更に、雨の日でも濡れずに移動できる配慮があれば、日常生活の快適性が格段に向上します。荷物を搬入する際の動線も見落としがちですが重要なポイントです。大きな荷物の運びやすいルートの確保や、キッチンへ運ぶ際の位置関係を考慮することで、日々の買い物や宅配便の受け取りが楽になります。特にネット通販や週末にまとめて食品を購入する機会の多いご家庭では、この点を十分に検討することをお勧めします。

3-3. 車種変更も視野に入れる

現在使用している車種だけでなく、将来的な車の買い替えも考慮した計画が重要です。近年はミニバンやSUVなどの大型車を選ぶ家庭が増えており、これらの車種に対応できる高さを考慮したカーポート設計が求められます。また、車幅に対する余裕の確保や、バックドアの開閉スペースも十分に検討する必要があります。電気自動車の普及も見据えた充電設備の設置を想定した電源確保も今後は重要な検討事項となります。車種変更に柔軟に対応できる設計にしておくことで、将来にわたって使いやすい駐車場をつくることができます。

3-4. 近隣と良好な関係を

駐車場の配置は近隣住民との関係にも大きく影響します。エンジン音や扉の開閉音への配慮は特に重要で、早朝や深夜の利用時に近隣への迷惑をかけないよう配慮が必要です。適切な植栽による音の緩和や、隣家の窓との位置関係を考慮した配置計画が求められます。プライバシーの確保のため、視線の交差を避ける配置にすることで、お互いに快適な住環境を維持できます。必要に応じて目隠しフェンスや生垣の設置も検討しましょう。

4. 外構とのマッチング

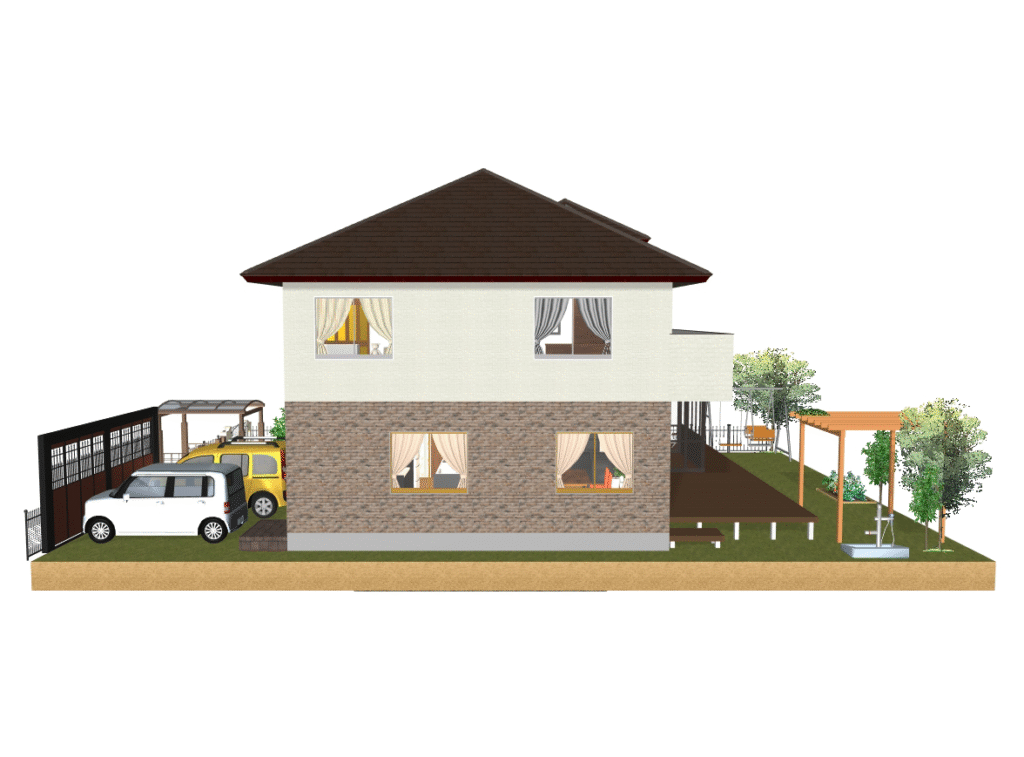

4-1. 外観を統一する

駐車場は住宅の顔となる部分でもあるため、建物と調和したデザインが重要です。建物の外壁材や色調と調和する舗装材を選択することで、住宅全体に統一感のある美しい外観を実現できます。カーポートを設置する場合も、色や素材を建物と統一することで、一体感のあるデザインになります。門扉やフェンスなどの他のエクステリア要素とのデザインを統一することで、より全体的にテーマ性のある外構をつくることができます。植栽による演出も駐車場周辺の緑化により、無機質になりがちなコンクリートやアスファルトの印象を和らげることができます。季節感のある植物の配置や、日陰を作る高木の活用なども検討してみましょう。

4-2. 機能性とデザイン性の両立

見た目の美しさと使いやすさを両立させることが理想的です。舗装材を選ぶとするとまずコンクリートが挙げられるでしょう。コンクリートが耐久性が高く費用も比較的安価で実用的です。アスファルトは施工が早く車の乗り心地が良いのが特徴です。デザイン性を重視する場合は、インターロッキングブロックを使用することで美しく透水性もある舗装が可能です。予算を抑えたい場合は砂利敷きも選択肢の一つとなります。水はけは良好ですが、砂利の飛び散りや、下から蒸発する水分で車の下部が痛みやすいと言われています。むきだしの土は、ぬかるみや轍(わだち)ができることがあります。車の中や玄関を汚す原因となりうるので、舗装することをおすすめします。更に求めるなら、照明の設置をすることで、機能性とデザイン性を叶えることが可能です。防犯面を考慮した適切な明るさを確保しながら、デザイン性の高い照明器具を採用することで、夜間の美観も向上させることができます。駐車場スペースの区切りにも、境界ブロックだけでなく、デザイン性の高い縁石や植栽による境界づくりなども検討してみましょう。

5. 駐車場にいくらかける?

5-1. 初期費用と維持費用

駐車場の配置や仕様によって、初期費用と維持費用は大きく変わります。舗装工事では、コンクリート舗装が1㎡あたり8,000円~12,000円程度、アスファルト舗装が1㎡あたり4,000円~8,000円程度、砂利敷きが1㎡あたり2,000円~4,000円程度が相場となっています。カーポート設置費用については、1台用で工事費込み約10万円~40万円程度、2台用になると工事費を含めて40万円~100万円程度が相場となっています。デザイン性を重視した高級なカーポートでは100万円を超える場合もありますが、基本的な機能を重視すれば予算を抑えることも可能です。維持費用についても考慮が必要です。コンクリート舗装は耐久性が高く維持費用が少なくて済みますが、砂利敷きは定期的な補充やメンテナンスが必要になります。植栽を多用した場合は、剪定や水やりなどの維持管理も必要です。

5-2. 長期的な視点

目先の費用だけでなく、長期的な視点での検討が重要です。清掃のしやすさや補修が必要な頻度、植栽の管理のしやすさなど、メンテナンス性を考慮した選択をすることで、長期的な費用を抑えることができます。使い勝手のよい駐車場は、住宅の資産価値向上にもなります。将来的な使い道変更の可能性も考慮し、(1台を大きなファミリーカーに買い替えた場合や、1台のみになった場合の活用法など)長期的に見て様々なケースを想定しておきましょう。

まとめ

駐車場の配置は住まい全体の快適性と資産価値に大きく影響する重要な要素です。敷地条件を正確に把握し、将来を見据えた柔軟な計画を立てることで、長期にわたって満足できる駐車場を実現できます。設計段階で工務店や専門家と共に考え、理想的な駐車場をつくりましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。宜しければ関連記事「実はいちばん重要!新築の土地選び」も併せてご覧いただけますと幸いです