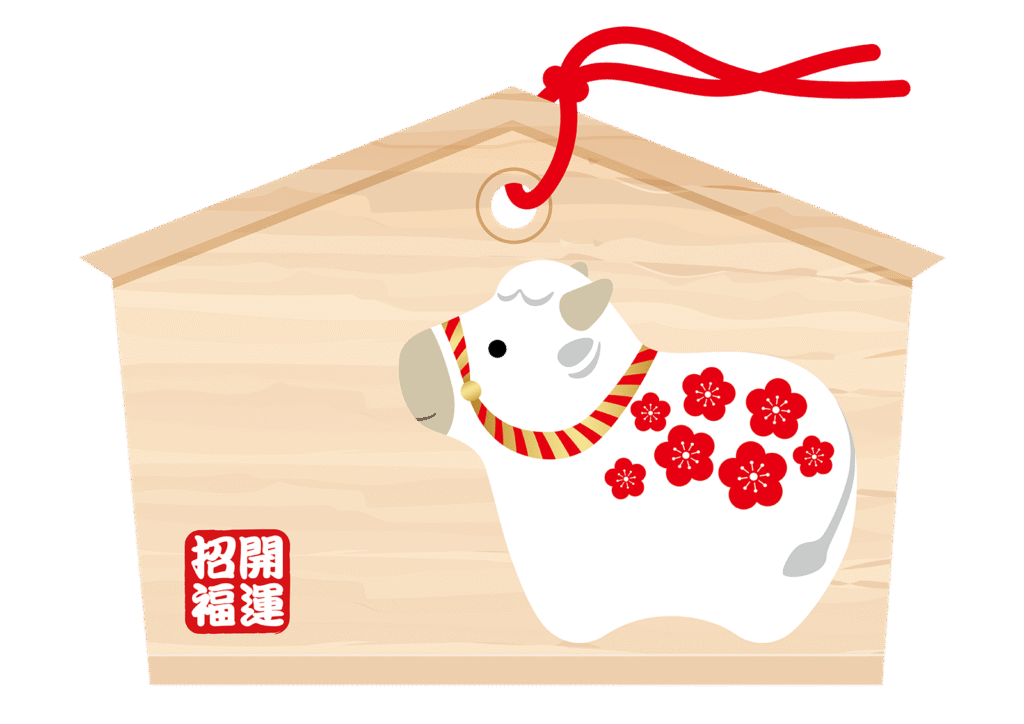

みなさんは神社へ参拝して祈願をする際に絵馬を書いたことありますか?家内安全や合格祈願など、様々な願いを込めて書く絵馬ですが、お家の形をしているなと思った方もいらっしゃると思います。実は絵馬は家とても深い関係があるのです。今回はちょっとした雑学となりますが、「なぜ絵馬は家の形をしているのか」をお伝えしていきます。

1.絵馬の起源と役割

神社に奉納される「絵馬」は、祈願や感謝の気持ちを神さまに伝えるための道具です。もともとは神様に生きた馬を神に奉げる「御神馬」の風習から始まったと言われています。奈良時代には実際の馬の代わりに木や紙に馬の絵を描いて奉納するようになり、これが「絵馬」と呼ばれるようになったそうです(参考:伊勢神宮公式サイト)。時代が下るにつれ、絵馬に描かれる対象は馬だけでなく、病気平癒や合格祈願など、人々の願いに応じた多様な絵柄へと広がっていきました。

2.絵馬と「家の形」への変化

現在、神社で見かける絵馬の多くは「五角形で屋根のある家のような形」をしています。これは単なる意匠ではなく、家や住まいとの関わりが深い形なのです。「家の形」になっていった背景については諸説あると言われています。ひとつは「神社の社殿」をかたどったものとする説です。神社は“神の家”とされ、そのかたちを模すことで、神に直接願いを届ける象徴となったといわれています(参考:國學院大學 神道文化学部資料)。

もう一つは、「家=生活の基盤」を守る存在としての意味づけです。昔から日本人にとって、家は家族の安全や繁栄の象徴でした。家のかたちをした絵馬に願いを書くことで、家内安全や子孫繁栄を祈る習慣が広がったと考えられています。

3.「家」と「祈り」の文化的なつながり

日本の暮らしにおいて、家は単なる住居ではなく「祖先を祀り、家族が守られる場所」としての意味を持ってきました。床の間に神棚を置いたり、年中行事を家の中で行ったりする習慣はその表れだとされています。絵馬が家の形をとるのも、こうした文化的背景と無縁ではありません。とくに「家内安全」や「良縁成就」など、生活に直結する祈願が多いことから、絵馬の形そのものが「家」を象徴するデザインに変化したと見ることができると言われています。

4.地域のさまざまな絵馬の形

現在は家型が一般的ですが、地域や神社によっては丸型や扇型、独自の形をした絵馬も存在します。たとえば京都の北野天満宮では、学問の神にちなみ梅の花をかたどった絵馬が見られます(参考:北野天満宮公式サイト)。

こうしたバリエーションは、絵馬がただの形式ではなく「祈願の対象に合わせた象徴性」を持ち続けていることを示しています。

5.家型絵馬に願いを込めて

家の形をした絵馬には、現代でも「家族の無事」「家庭円満」「住宅建築の安全」など、住まいや生活に関する願いが書かれることが少なくありません。地域によっては住宅会社や工務店が新築の際に、施主と一緒に神社で家型絵馬を奉納するケースもあります。これは古代から続く「家と祈りの結びつき」が、今なお現代人の暮らしに息づいている証拠といえるでしょう。

まとめ

絵馬が「家の形」をしているのは、偶然のデザインではなく、日本人の生活や信仰に深く根ざしたものです。神社を「神の家」と見立てた象徴であり、同時に私たちが暮らす「家」の安全や繁栄を祈るための形でもあります。絵馬に込められた願いは時代ごとに変わっても、「家」という生活の基盤を守りたいという思いは、昔から変わらぬ日本人の心のよりどころといえるでしょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。宜しければ関連記事「注文住宅の地鎮祭は必要?今どきの事情を解説!」も併せてご覧いただけますと幸いです。