「キャー!ゴキブリ!」「ハチが入ってきた!」「ムカデ、キモッ!」

ゴキブリは発生しませんが、我が家は近くに林があるため虫の発生は日常茶飯事でいつも中三の娘が騒いでいます。その都度、私が自然に返してあげていますが、我が家の娘に限らず多くの女性にとって虫の発生は凄く嫌な出来事だと思います。

特に若い世代の方々は虫を触れない、触ったことがないと聞いたことがあります。そうであるならば、虫の発生は一大事です。虫を入れない・増やさない対策をお伝えする必要があると思ったので、今回は一戸建てで役立つ虫対策をお伝えしたいと思います。

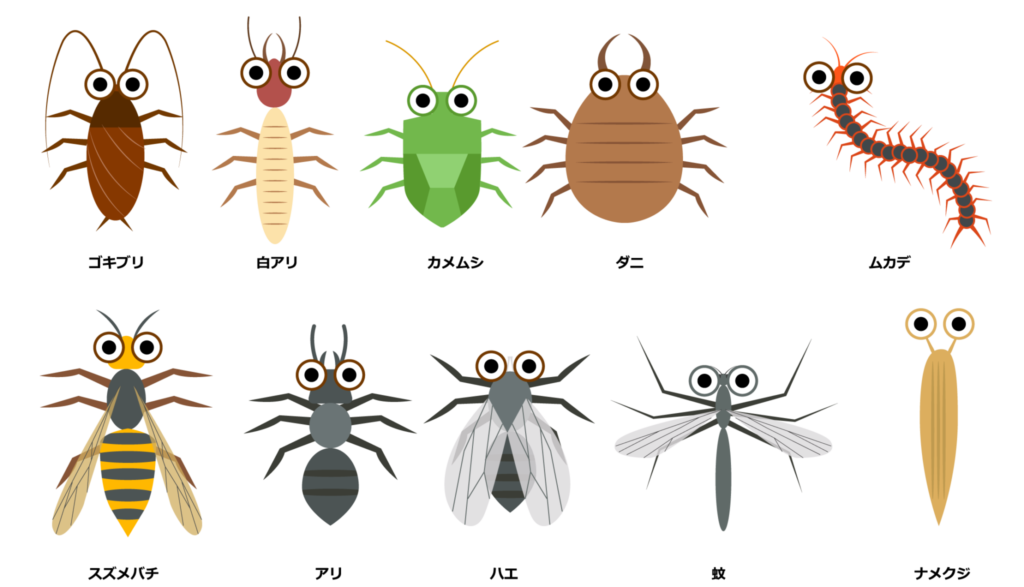

1.一戸建ての虫対策 出没する虫たちの例

最初に一戸建てに限ったことではありませんが、住まいに関係し出没する虫たちがいます。「建物に害を及ぼす虫」や「そうでない虫」までいるので個々に紹介していきたいと思います。

一戸建ての虫対策 建物に害を及ぼす虫たち

大事な一戸建ての建物に害をなす虫たちは以下の面々です。

- シロアリ

- ゴキブリ

それぞれ、一戸建てを害する理由を紹介していきます。

・シロアリ

建物に害を及ぼすことで有名なのがシロアリ。木材を食べ建物を弱らせてしまうイメージがあるかと思います。実際のところは、どんな木材でも食べてしまうわけではなく、乾燥状態の木材は好みません。適度に湿った状態の柔らかくなった木材を好み食べ進んでいきます。

基礎や木材の防蟻処理も大事ですが、湿度が高くなりにくくすることも実は大事です。床下や壁の通気を良くし、シロアリが寄り付かない環境にすることが第一優先です。

・ゴキブリ

「G」のあだ名を付けられがちなゴキブリ。生息域が人間の生活環境と重なるため目撃が相次ぎます。暖かくて湿気が多い場所を好み、エサと水分があれば増えてしまいます。家庭内で出来る策としては、なるべくキレイな状態を保ち、不要なモノは置かない、侵入経路を断つことです。

建物自体に被害を及ぼすことはありませんが、まれに電気のケーブルを噛んでショートさせ火事になる場合もあるようです。また、病原体を持ち込むリスクもあるので、なるべく建物内に入れない・増やさない対策が重要だと考えています。

一戸建ての虫対策 建物に害がない虫たち

続いての虫たちは、一戸建ての建物に直接的な害はないものの人には危害があるので紹介していきます。

- 蚊

- カメムシ

- ハチ

- ダニ

以降で、詳しい内容をお伝えします。

・蚊

夏前から発生する蚊は、産卵を控えたメスのみ人間や動物の血液を吸います。産卵期以外は、花の蜜や草の汁などを餌にしています。そのため、草が生い茂っている場所やその近くの日影、側溝、水辺などに多く生息しています。

血液型がO型の人、子ども、酒を飲む人、体温が高い人などが刺されやすい傾向があるようです。飛来している虫のため、完全な駆除は困難です。土地内に蚊の幼虫(ボウフラ)を増やさない対策が大事になるでしょう。

・カメムシ

強烈な匂いを放つ虫として多くの方に認識されているカメムシ。発生の多くは山間になり、山や森が近くにあるお家では春と秋に大変な思いをします。2024年は各地で大量発生し、世間を騒がせています。

困ったことに、どうやら2025年の秋も猛暑の影響でカメムシの大量発生が予想されているようです。(参考:読売新聞オンライン コメ高騰に新たな不安、各地の水田でカメムシ大量発生…今夏「注意報」最多46件)

宮城県でもこれまで目撃が少なかった緑色のカメムシが多く発生し、農家の方々は困惑している様子でした。しかし、カメムシ自体が建物に及ぼす被害はありません。暖かい場所を求めて入って来るだけなのです。見た目と嫌な匂いで損をしている虫なのかもしれません。

ちなみに、匂いは香草の「パクチー」に似ています。私が初めてパクチーを食べたときに脳裏にカメムシがよぎったため嫌いになりました。

・ハチ

年々、ハチの被害が多くなっています。みなさんがご存じの通り、スズメバチに刺されると重症になったり、酷い場合は命を落とす可能性もあります。テレビなどでも取り上げられ、「建物の軒に巣」があるところや「屋根裏に巣」を作られてしまった被害などを目にした人もいるかと思います。

巣を作る場所は様々で厳密に絞り込めないのが現実としてあります。なので、事前予防よりは早期発見が大事になります。巣が小さいうちに発見できれば、自身で駆除できるため費用も被害も最小限に済ませることが可能になります。

稀に、飲み終えたジュースのペットボトルに寄り付くこともあります。ハチが多くなる時期には甘いモノの処分に注意を払いましょう。ちなみに、私は実家の農家の手伝いをしているので、草刈り時期になると必ずハチに刺されています。

・ダニ

いわずと知れたダニは、人や動物のフケやアカ、食べ物のかす、カビ、ホコリなどをエサとしています。また、血を吸うものもいます。外干しの洗濯物や宅配物、ペットなど外部から持ち込まれます。ダニの種類によっては、暖かく食料の確保できる寝具付近に多い種類もいます。

ベッドマットの中に潜んでいる場合も多く、布団乾燥機では完全に退治することは難しいです。また、開封した粉物の食品を常温で保存しておくと、ダニの温床となります。

厄介なところは死骸もアレルゲンとなることで、口にしてしまうとアナフィラキシーショックを起こす場合もあります。ダニを増やさないためには、ホコリや食べかす、寝具とその付近をこまめに掃除しましょう。(参考:厚生労働省 ダニ媒介感染症)

2.一戸建ての虫対策 新築は土地探しから

一戸建ての虫対策は、新築の場合は土地探しの段階から始まります。なぜなら、地域によって虫が発生する量が違うからです。

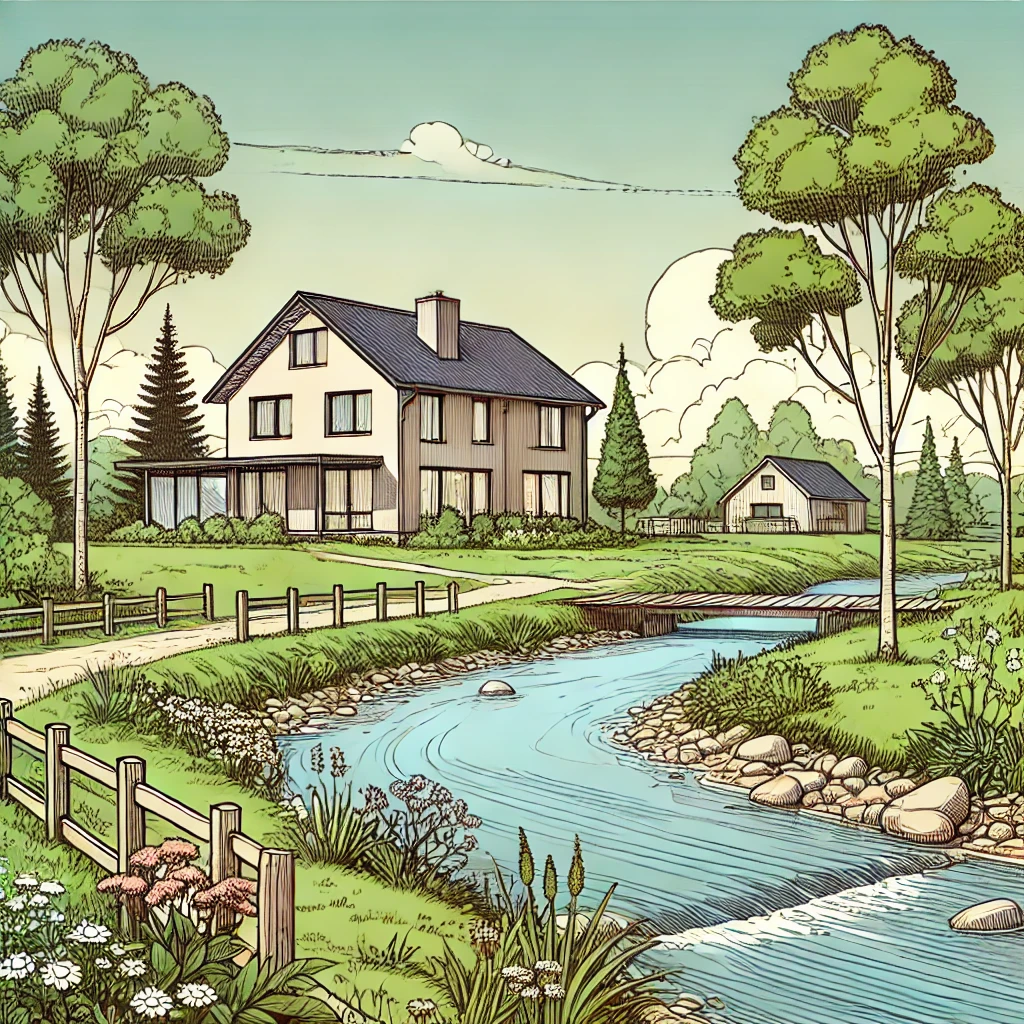

2-1.自然から距離がある場所を選ぶ

自然が多い場所だと必然的に虫が発生する量も多くなります。虫だって生活がかかっている訳ですから、彼らが住みやすい環境が揃っている場所には比例して数も多くなります。特に整備されていない雑木林が近くに存在している場合は注意が必要です。

生い茂った草木、重なりあった木や枝の隙間は虫の格好の住処です。逆に、そこから遠くなればなるほど虫の発生は少なくなります。極端な例えですが、都会のコンクリートジャングルと田舎のジャングルでは圧倒的に田舎のジャングルの方が虫が多く発生します。

そうなると土地の価格と睨めっこする場面も多くなりますが、虫嫌いな方は覚えていて損はないと思います。

2-2.近くに水辺がある場所を避ける

貯水池や小川など近くに水がある場所も注意が必要です。こちらも同様に虫が多く発生する場所となるため、防虫対策をしてもキリがありません。特に水辺は「蚊」が多く発生します。虫が嫌いな方は、土地選びの際に避けて探す方がいい場所と言えるでしょう。

2-3.水が溜まりやすい場所も注意

雨が降った後など水はけが悪く、いつまでも湿ったままで乾燥しない土地も注意してください。湿気を好む虫が発生しやすい状態なのは間違いありません。ただし、水はけの悪さを改善できれば虫の発生が抑えられます。

改善次第では、虫対策の範囲で何とかできる可能性がある土地と言えるとでしょう。

3.一戸建ての虫対策 本体の新築時

ここからは、一戸建て本体に関わる虫対策をお伝えしたいと思います。大事なのは、虫を寄せない・増やさない環境にすることです。

そのために重要になるのは以下の項目です。

- 網戸は必須

- 聡明はLED

- 湿度が高くなり過ぎない住宅性能

- 床下の湿度が高くならないつくり

- 掃除しやすい間取り

- 掃除しやすい設備と家電

- 外部フードは防虫網付きに

以降で、それぞれ詳しく紹介していきましょう。

3-1.網戸は必須

網戸は必須です。窓を開けるたびに虫が入って来ない役割をしているのが網戸です。特に、夜に窓を開けると光に集まる習性がある虫が家の中に入ってきてしまいます。それを防ぐためには、網戸は必需品です。

注意点としては、窓を全開にした状態で網戸を使用しましょう。中途半端に開けた状態では、逆に隙間が生まれてしまい虫が入りやすくなってしまうからです。

この使用方法に疑問を感じる方もいると思いますので、YKK APさん(サッシメーカー)の記事も併せてご覧ください。(参考:なるほど!虫の侵入を減らす使い方 – 網戸の教科書 | YKK AP株式会社)

3-2.照明はLED

照明はLEDにしましょう。LEDの光は、虫が寄ってきづらい光の種類になっています。電球が発する光との違いは、LEDの光に紫外線が含まれていないことです。実際にLEDの街灯には、あまり虫がよって来ないのです。

しかし、すべての虫がよってこないわけではないので注意しておきましょう。

3-3.湿度が高くなり過ぎない住宅性能

注文住宅自体の環境性能として、湿度が高くなり過ぎないところにも着目してほしいです。ダニは高温・多湿の環境を好みます。さらに同環境下では、爆発的に数を増やします。実際に、ダニが大幅に増える時期は梅雨時期です。

シックハウスにも繋がるところもあるので、充分に注意しておきましょう。関連記事の「【注文住宅】木造住宅と湿気対策:家を長持ちさせる秘訣」も是非併せてお読みください。参考になると思います。

3-4.床下の湿度が高くならないつくり

床下の湿度が高いと多く発生する虫がいます。酷い場合は「シロアリ」が入りこみ木材を食べて繁殖を始めます。それ以外にも、「カマドウマ」「ムカデ」「ゲジゲジ」なども増えてきます。

対処としては、「ベタ基礎」「床下の通風を良くする」「基礎内に防蟻処理を行う」「基礎内断熱」にするなどが挙げられます。

3-5.掃除しやすい間取り

掃除しやすい間取りを取り入れることも大事になります。理由としては、掃除を怠ることで増える虫がいるからです。たとえば、ダニの発生は完全に防ぐことが難しいため、定期的に掃除を行い増やさない対策が必要になります。

掃除しづらい間取りだった場合、掃除が億劫になり回数が減る懸念があります。そのため、掃除しやすい間取りを取り入れることをおすすめしています。

3-6.掃除しやすい設備と家電

掃除しやすい設備と家電選びも虫対策において忘れてはいけません。エアコンで例えますが、自動掃除機能付きのエアコンでもご自身でメンテナンスしなければならない場所があります。

そのような場所をほったらかしの状態では、虫が入り込んだ場合に絶好の住処となります。虫だけではなく、カビについても同じことが言えます。家事負担にならない側面もありますので、掃除しやすい設備と家電について考えてみてもいいかも知れません。

3-7.外部フードは防虫網付きに

外から中に虫が入るルートに外部フードがあります。外部フードと換気扇は壁内を走るダクトで繋がっています。室内の空気を排出するために設けてありますが、そこから虫が入って来ることもあります。

そのため、防虫網付きの外部フードであれば虫の侵入を防ぐことが可能になります。忘れずに覚えておきましょう。

4.一戸建ての虫対策 建築後編

一戸建てを建てた後に実施できる虫対策をご紹介していきたいと思います。これは、中古物件でも有効な対策方法になります。

- 建物内にゴミはストックしない

- ゴミのストックはストッカーへ

- 外掃除は定期的に行う

- ボウフラ対策を忘れずに

- 虫を寄せ付けない防虫剤

4-1.建物内にゴミはストックしない

生活をしていると必ずゴミは出てしまいます。その際の注意としては、まとめ終わったゴミ袋を建物内にストックしないことです。夏場であれば、すぐに小さな虫が湧いしまったり、デザートなどの容器に水分が残っているとアリが室内に入り込んで来てしまいます。

容器に残った汁等をしっかり洗い流すのと同時にまとめ終わった袋は、外に出すようにするのがベストです。

4-2.ゴミのストックはストッカーへ

外に出したゴミ袋は、そのままにしておくと虫や猫やカラスの格好の餌食になります。破られて中のゴミが飛散した経験をされた方もいらっしゃると思います。そんな心配がないようストッカーを用意して、ゴミの収集日までその中に保管しておくようにするのがオススメです。

安価なモノからデザイン性が優れた少し高めのモノまでラインナップも様々あるので、こだわりに応じて検討してみてはいかがでしょうか。

4-3.外掃除は定期的に行う

注文住宅を建てた後から大事になるのは外掃除です。庭に植栽があれば落ち葉が発生したり、時にはビニール袋などが風に飛ばされて敷地内に落ちていることがあります。日影が出来るところは虫にとって格好の住処になります。

面倒くさいと思っても定期的に掃除をしてキレイにしておきましょう。

4-4.ボウフラ対策を忘れずに

ボウフラとは蚊の幼虫になります。ボウフラが多い環境だと蚊の発生も比例して多くなります。完全に駆除できないにしても、なるべく発生を少なくしたいと思うはずです。基本的に、水溜まりに増える傾向があるためお家の周りの側溝に薬剤を散布するイメージですが、実はそれだけでは足りません。

ガーデニング用や洗車に使用したバケツに水を張ったままにしているだけでもボウフラは増えてしまいます。ボウフラに詳しい方の話では、水を張ったコップを外に置いているだけでも増える、と言っているので細かいところまで注意してみましょう。

4-5.虫を寄せ付けない防虫剤

防虫剤もオススメの一つです。玄関用や窓用など、ぶら下げておくだけで虫が入って来なくなる防虫剤があります。完全に虫が入って来なくなるわけではありませんが、一定の効果は筆者自身も体験しています。

薬が人体にも影響がありそうと思う方もいらっしゃるでしょう。その辺については詳しくないので、ご自身で調べてもらえるといいかと思います。

5.一戸建ての虫対策 まとめ

一戸建てで役立つ虫対策についてご紹介してきました。子供のころは虫が平気だった筆者ですが、大人になった今では出来るだけ触りたくないのが本音です。私と同じような心境の方は決して少なくないと思います。

建てる前と建てた後の両方で活用できる虫対策なので、ぜひ参考にしてみてください。

最後までお読みくださいり、ありがとうございます

最後まで読んでくださりありがとうございました。この記事が皆様のお役にたてたら幸いです。読んでみて疑問に思ったことや解決しなかったことがありましたら、ぜひ教えてください。

いつでも気軽に聞きたい方にはLINEの友だち追加がおすすめです。ぜひご参加ください。