注文住宅を建てる際、フローリングの材質選びは重要なポイントの一つです。特に無垢材の床は、その自然な風合いや温かみから、多くの人々に愛されています。しかし、無垢材には多くの魅力がある一方で、傷つきやすいなどのマイナスな意見もあります。この記事では、無垢材の床のメリットやデメリットについて詳しく解説します。生活の質やメンテナンスの面での影響を考慮しながら、無垢材の魅力をお伝えしていきます。

1.そもそも「無垢材のフローリング」とは?

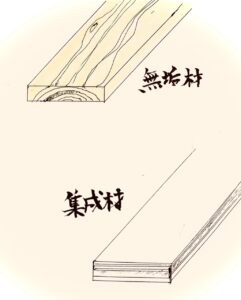

無垢材のフローリングとは、丸太から切り出した天然の木材を1枚の板に加工した床材です。継ぎ目や貼り合わせがないため、自然の木材のやわらかい風合いが特徴です。一方、一般的なフローリングといわれる集成材は複数の板を貼り合わせた人工的なものを指します。フローリングに使用されている無垢材と集成材は、どちらも建材として使用される木材ですが、無垢材は天然木、集成材は人工木材です。無垢材のフローリングは、天然の木をそのまま使用しているため、自然の風合いや香りが楽しめます。また、足触りが良く、天然の調湿効果や防虫効果があります。経年とともに色の変化が楽しめるのも魅力です。一方、集成材は複数の板を接着剤で貼り合わせ品質が安定しているため、無垢材と比べるとリーズナブルです。一枚板ではないので、施工後の変形や割れが少なく、お手入れも簡単です。但し、使用している接着剤によってはシックハウス症候群を招く可能性もあります。

2.注文住宅のフローリングを無垢材にするメリット

2-1.自然な風合いと温かみ

無垢材の最大の魅力は、その自然な風合いと温かみです。無垢材は天然素材であるため、木目や色合いが一つ一つ異なり唯一無二の表情を持っています。これにより、家全体に温かみと個性が生まれ、居心地の良い空間を作り出すことができます。特に家で過ごす時間が多い方にとっては、リラックスできる場所であることが重要です。無垢材の床は、その自然な質感から、心を落ち着かせる効果があります。

2-2.耐久性があり長持ち

無垢材は、適切にメンテナンスを行えば、長期間にわたって使用することができます。表面の多少のキズは、研磨して再生することが可能です。家を管理する方にとって、家のメンテナンスは重要な考慮事項です。無垢材の床は適切なお手入れをすることで、長持ちさせることが可能です。

2-3.優れた調湿効果

無垢材は、湿度の高い時期には湿気を吸収し、乾燥した時期には湿気を放出する調湿効果があります。これにより、室内の湿度が一定に保たれ、快適な居住環境を維持することができます。特に日本の気候は湿度が高く、梅雨時期や夏場には湿気が気になることが多いです。無垢材の床は、こうした湿気の問題を緩和し、健康的な生活をサポートします。

2-4.環境に優しい

無垢材は天然素材であり、加工の際に化学物質をほとんど使用しないため、環境に優しい素材です。また、木材は再生可能な資源であり、持続可能な建築材料として注目されています。近年の環境への配慮を考える人にとって、無垢材の床はエコフレンドリーな選択肢と言えます。再生可能エネルギーについては「GX志向型住宅とは?基本から補助金まで詳しく解説!」で詳しく説明していますので、宜しければご一読ください。

2-5.足触りが良い

無垢材の床は、夏は涼しく、冬は温かく感じられるため、一年中快適に過ごすことができます。特に素足で過ごすことが多い方にとって、足触りの良さは重要なポイントです。無垢材の床は、その自然な質感から、足元の快適さを提供します。

3.注文住宅の床 無垢材のデメリット

3-1.初期コストが高い

無垢材の床は、他の床材に比べて初期コストが高い傾向があります。特に高級な木材を使用する場合、費用はさらに高くなります。注文住宅を建てるにあたって、家の予算は重要な考慮事項です。無垢材の床を選ぶ際には、初期コストをしっかりと見積もり、予算内に収めることが必要でしょう。

3-2.定期的なメンテナンスが必要

無垢材の床は、定期的なメンテナンスが必要です。一般的なフローリングに比べて傷や汚れが目立ちやすいことが挙げられますが、実はメンテナンスはそんなに大変ではありません。普段は掃除機をかけ、お掃除シート(乾いたもの)などで拭くだけです。1~3ヶ月を目途に硬く絞った雑巾で床を拭き上げ、完全に乾燥させましょう。また、専用のクリーナーで汚れ落としを半年から1年のスパンで行うと、綺麗な無垢材を長く楽しむことができます。塗装が劣化してきたタイミングで、オイルワックスやミツロウワックスを塗りなおすこともお忘れなく。これにより、撥水性や見た目の美しさが保たれます。無垢材フローリングの拭き方のコツは、長い方向を意識して拭くことです。これによって、無垢材の毛羽立ちを防ぐことができます。更に、湿度の変化による反りや歪み、膨張が生じることもあるため、隙間にゴミが挟まりやすくなることがあります。適切な管理をすれば、無垢材特有の風合いや色の変化を楽しんでいくことが出来るでしょう。無垢材の床を選ぶ際には、こうしたメンテナンスの手間を考慮してみてください。

3-3.キズがつきやすい

無垢材の床は、柔らかさから傷がつきやすいというデメリットがあります。選んだ木材にもよりますが、特に家具の移動やペットの爪などで傷がつくことがあります。住まわれる方にとって、床の見た目はとても大事です。また、ペットを飼われている方でキズを気にされる方には無垢材はオススメしません。無垢材の床を選ぶ際には、キズがつきやすいという特性を理解し、そのキズも経年として楽しみましょう。

3-4.色の経年変化

無垢材は、時間の経過とともにほとんど色が変化します。特に日光に当たる部分は色が変わり易くなります。木材にもよっても色の変化は変わりますが、これにより床全体の色合いが不均一になることがあります。無垢材の床は家のインテリアは重要な要素です。無垢材の床を選ぶ際には、経年による色の変化を考慮し、長い目でインテリアのデザインを考えることが必要です。

3-5.施工に時間がかかる

無垢材の床は、施工に時間がかかることがあります。特に乾燥や調整に時間を要するため、工期が長引くことがあります。ご自身やご家族にとっては、家の完成までの時間は重要なポイントとなります。無垢材の床を選ぶ際には、施工期間をしっかりと確認し、計画を立てることが必要です。

4.木材の種類の選択

無垢の床材にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあります。代表的な無垢材の種類とその特徴を紹介します。

・杉(スギ)

軽くて柔らかいため、加工が容易です。日本の気候に適しており、調湿効果が高いことが利点です。また、木目が美しく、温かみのある風合いが特徴です。杉は柔らかいため、傷がつきやすく、他の木材に比べて耐久性が低いと言われています。

・檜(ヒノキ)

高い耐久性と防虫効果があります。また、香りが良く、リラックス効果があると言われています。美しい木目と光沢感が特徴です。杉に比べ耐久性も高くキズがつきにくいため、無垢材フローリングには重宝されています。また、足触りが良く、良い香りでリラックス効果があるとされています。調質性能も高く、熱を伝えにくいことから断熱効果も期待されます。硬く劣化しにくい上質な素材のため、高価な木材です。

・松(マツ)

比較的安価で手に入りやすく、木目がはっきりしており、ナチュラルな風合いが魅力です。適度な硬さがあり、耐久性もあります。松は、節(ふし)が多いため、見た目が好みでない場合もあることが多く、時間が経つと色が濃くなる傾向のある木材です。

・栂(ツガ)

軽くて加工しやすい木材です。木目が細かく、均一な質感で比較的安価です。栂は、耐久性が低く傷がつきやすいこと、湿気に弱く、変形しやすいことがデメリットになります。

・オーク(ナラ)

非常に硬く、耐久性が高い木材です。木目がはっきりして非常に美しく高級感があります。オークは耐久性も高く湿気にも強いので、高級家具や炭や野球のバットなど幅広く使われている木材です。オークは硬く重厚なので、重歩行用(フロアコーティングの耐用年数を示す最も厳しい条件の規格)にも向いています。

・ウォールナット(クルミ)

深い黒系やこげ茶色のとても落ち着いた色合いで、高級感のある美しい木目の木材です。家具や楽器などにも使われ、耐久性も高く長持ちします。非常に高価なため、入手が困難なこともあります。

・チーク

非常に耐久性が高く、天然オイルを含有しているため色あいも美しく水に強い木材です。含有している天然オイルが経年で濃く変化していくのも魅力の一つです。高級な木材で硬く重量があり、高価な木材とされています。

・メープル(カエデ)

硬い樹種のためダンスフロアなどに採用されているほど。明るい色でどんなインテリアともマッチしやすく、乾燥に時間がかかる分、変形しにくく安定性が高い木材です。カエデも高価な木材です。

・アカシア

茶色をベースとして白色がまだらに入る特徴的な木目を持ちます。硬さと粘り強さを併せ持つ木質で、現在はフローリング材として使われることの多い木材です。また、腐食にも強く、シロアリに対する抵抗力も期待できます。経年により、色に深みが増してきます。

・カバ・カバ桜(バーチ)

明るい色味が特徴ですが、産地や部位によって色が異なります。木目はあまり目立たないため、クセがなくやさしく上品な印象。バーチ材とも呼ばれ、緻密で光沢のある美しい木肌を持ち、なめらかな足触りのよさが人気です。きちんと乾燥処理されたものは変形も少なく、加工しやすい木材として家具やフローリング材として重宝されています。適度な弾力性を持ち、衝撃の吸収性も比較的高いのが特徴です。フローリングの中では安価で入手しやすいものになります。

・栗(チェスナット)

硬くて耐久性があり、タンニンを多く含んでいるので腐食に強く、経年による色の深みの変化を楽しめる木材です。木目は非常にはっきりしており、古来より日本では家屋の土台や神社仏閣の構造材、鉄道の枕木として用いられていたと言われています。耐湿性があり、水回りのフローリングに適しています。また、調湿性があり、夏は涼しく冬は暖かい足触りを実現できます。

・ブラックチェリー

色は部位によって異なります。なめらかな手触りが特徴で、使い込むほど色に深みが増し艶も出てきます。曖昧できめの細かい、高級感漂う美しい木目を持っています。伸縮や歪みが少なく、安定した木材で加工もしやすい木材です。

・もみの木

白く美しい柾目模様で天然の調湿作用が高い木材です。化学物質を含まず、フィトンチッド(植物が害虫や微生物から身を守るために放出する揮発性物質の総称)を放散して空気を浄化する作用があると言われています。また、室内の生活臭やタバコの臭いなどを消臭してくれます。天然木の豊かな風合いを楽しむことができ、足への負担が少なく、疲れにくいと感じるメリットがあります。

・パイン

明るい色で、節がないものから安価で節が目立つ粗目の木材があります。経年変化とともに飴色に変わってきます。キズや汚れ、反りや床鳴りといったトラブルが起きやすいこと、柔らかいためキズが付きやすく水分を吸収しやすいといった特徴があります。

他にもたくさん木材の種類があります。ほとんどの木材が、経年により色に深みがでるようになります。木材によってもお手入れやワックスの種類は異なりますし、白さを保つワックスもありますので、特性にあったお手入れをしてください。また、反りや歪みが出やすい木材や、キズや衝撃に強いもの、水に強いものなど、ひとくちに無垢のフローリング材といっても多種多様です。無垢材を検討されている方は、フローリングのショールームを訪れてみたり、サンプルを取り寄せてみて足触りを確かめてみましょう。

5.無垢材の床を選ぶ際のポイント

5-1.予算の確保

無垢材の床を選ぶ際には、まず予算をしっかりと確認することが重要です。初期コストが高いため、予算内に収めることができるかどうかを検討します。また、長期的なメンテナンスコストも考慮に入れることが必要です。

5-2.メンテナンスは不可欠

無垢材の床は、定期的なメンテナンスが必要です。長持ちさせるために、お手入れやワックスをかける頻度を決めておきましょう。

5-3.注文住宅の会社選び

注文住宅の無垢材の床は、施工の質によって仕上がりが大きく変わります。そのため、信頼できる会社を選ぶことが重要です。丁寧な仕事をしてくれるか、信頼できる会社なのかを見極めることで、質の高い仕上がりを期待できます。工務店選びについては「注文住宅とは?気になる費用や注意点を5つ紹介」をご覧ください。

5-4.長期的なインテリアとの調和

無垢材の床は、時間の経過とともに色が変化することがあります。そのため、長期的なデザインを考慮することが重要です。色の変化を楽しむか一定の色合いを保ちたいかによって、木材の種類やワックス、塗装方法を選ぶことが必要です。

まとめ

無垢材の床は、その自然な風合いと温かみから、多くの人々に愛されています。特に日本の気候に適した調湿効果や長期的な耐久性は、生活の質を向上させる要素として評価されています。しかし、初期コストの高さやメンテナンスの手間、傷がつきやすいといったデメリットも存在します。無垢材の床を選ぶ際には、これらのメリットとデメリットをしっかりと理解し、自分のライフスタイルや予算に合った選択をすることが重要です。無垢材の床は、一度選べば長く付き合っていく素材です。そのため、選ぶ際には慎重に検討し、信頼できる会社と相談しながら、理想の住まいを実現してください。無垢材の床がもたらす自然な温かみと個性は、きっとあなたの家をより素敵な空間にしてくれることでしょう。